Summary

The Moroccan context

SMR, dernière génération de réacteurs

Défis techniques et économiques

Echos d’Afrique et du Moyen-Orient

Réalité et besoin énergétique

Le Maroc serait en train d’envisager un nouveau cap dans sa transition énergétique en misant sur le nucléaire. Les sorties médiatiques étatiques reflètent un certain intérêt pour les SMR comme nouvelle source de production électrique dans le pays. Ces réacteurs pourraient offrir un certain atout au Maroc, mais au dépend de plusieurs défis techniques et économiques.

Le Contexte Marocain

Courant 2023, beaucoup de rumeurs liées à un possible marché marocain du nucléaire civil ont fait surface sur les principaux journaux du pays. Pour cause, la visite de l'Agence Internationale de l'énergie Atomique (AIEA) en décembre 2023[1] a conclu que le Maroc s'engage à maintenir et à renforcer son cadre réglementaire en matière de sûreté nucléaire et radiologique.

Suite au rapport favorable remis par les experts de l'AIEA, la ministre de la transition énergétique et du développement durable, Mme Leila Benali, multiplie les déclarations en annonçant qu'une vision avait émergé au sein du gouvernement afin d'explorer une possibilité d'engager des projets de nucléaire civil[2], et d'ajouter la production électrique d'origine nucléaire au mix électrique du pays, notamment grâce aux Small Modular Reactors (SMR), afin de renforcer la transition énergétique au Maroc.

Ces déclarations ne sont pas passées inaperçues au niveau européen, étant donné que plusieurs rapprochements ont été engagés de la part de deux acteurs principaux du nucléaire civil européen. D'abord la Russie, à travers la signature d'un accord de coopération avec le Maroc[3] dans le domaine de l'énergie nucléaire civile, notamment un encadrement et une assistance russe dans la création et l'amélioration des infrastructures d'énergie nucléaire. Ensuite la France, à travers la visite en avril 2024 du ministre de l’Économie Bruno Le Maire[4], qui évoque une possibilité de partenariat avec le Maroc sur le nucléaire, et en particulier les petits réacteurs de technologie Nuward.

Mais malgré tous ces bruits de fond, ce n’est pas la première fois qu’on entend parler du nucléaire au Maroc. Rappelons-le, dans la fin des années 1970, le feu roi Hassan 2 avait pour ambition de lancer un programme nucléaire civil afin de sortir le Maroc de sa dépendance énergétique, notamment à la suite de l’impact conséquent du premier choc pétrolier de 1973-74. Le projet portait sur la construction d’une première centrale nucléaire au bord de l’Atlantique entre Safi et Essaouira. Malheureusement, la sécheresse et la conjoncture économique des années 1980 ont mis un terme à cette dynamique.

Qu'en est-il donc de toutes ces rumeurs et pourquoi le nucléaire civil refait-il surface dans le débat public marocain ? Quels sont ces SMR dont on entend beaucoup parler et quelle technologie se cache derrière pour attirer autant de regards ? Et quel serait finalement le rôle à jouer pour l'énergie nucléaire civile dans la transition énergétique marocaine ?

SMR, dernière génération de réacteurs

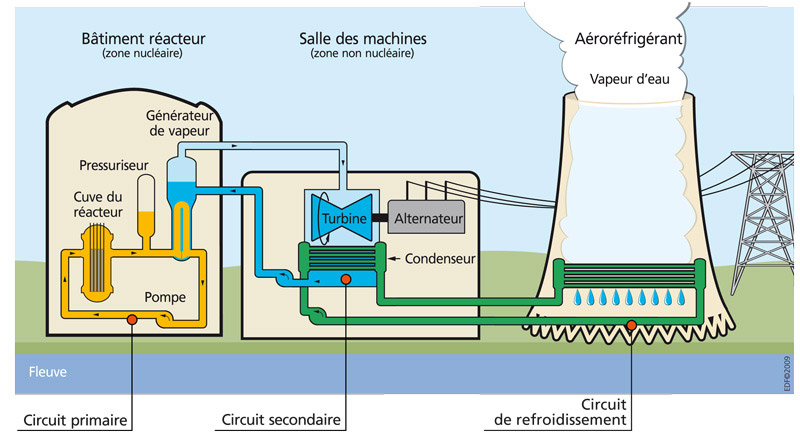

Les SMR font partie d’une famille élargie de centrales nucléaires de production électrique civile. Ces centrales reposent sur des systèmes de production d’électricité divisés en 3 circuits indépendants.

Le circuit primaire (circuit jaune sur le schéma ci-dessus) est un circuit fermé qui assure la transmission de la chaleur dégagée dans le cœur du réacteur, où se situe le combustible et s’opère la réaction en chaîne, vers les générateurs de vapeur qui transforment cette chaleur en vapeur. Le circuit secondaire (circuit bleu) est un circuit fermé qui amène la vapeur produite dans les générateurs de vapeur à la turbine du groupe turbo-alternateur qui produit l’électricité. Ensuite, la vapeur est transformée en eau dans le condenseur. Le circuit de refroidissement (circuit vert) alimente en eau froide le condenseur. Cette eau, appelé source froide, est prélevée dans un fleuve, une rivière ou la mer[5].

La technologie de réacteurs la plus répandue dans le monde est le réacteur à eau pressurisée, ou REP. Elle représente environ 70% des réacteurs installés ou en construction dans les parcs nucléaires mondiaux. En France par exemple, 100% des réacteurs nucléaires sont des REP.

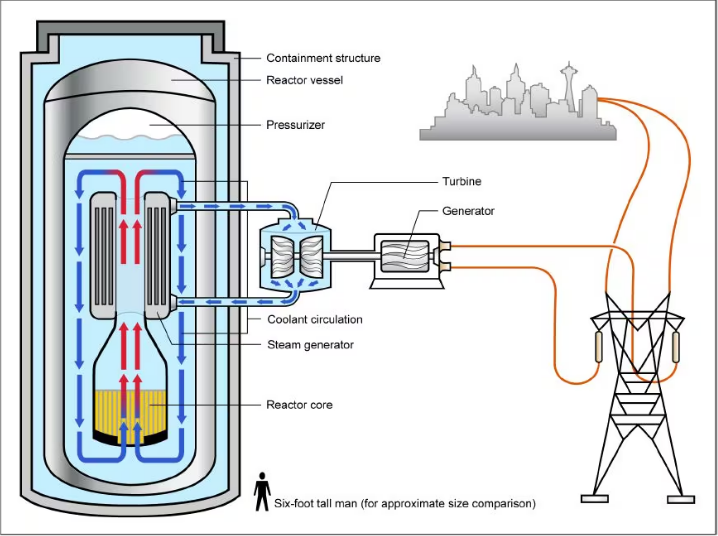

Les SMR sont une technologie spécifique qui a découlé du principe de fonctionnement des centrales nucléaires. Le réacteur est le même mais en version plus compacte et donc de plus petite taille : il contient au sein de son réacteur immergé à la fois un pressuriseur, des générateurs de vapeur, et le cœur du réacteur. Un SMR tourne aussi avec beaucoup moins de combustible, et donc capable de produire une quantité de chaleur plus faible, ce qui correspond à une production électrique beaucoup plus faible que les grands réacteurs. L’ordre de grandeur d’un SMR varie entre 70 et 470 MW électriques (MWe).

La première particularité de ces réacteurs réside dans leur modularité, étant donné que c’est au client de choisir la puissance électrique finale dont il a besoin. Ces SMR peuvent être considérés comme des briques, dimensionnées pour être complémentaires. Si le besoin est de 300 MWe, 2 réacteurs de 150 MWe peuvent être assemblés et construits au même endroit afin de produire l’énergie électrique nécessaire à injecter dans le réseau.

La deuxième particularité des SMR est leur coût. Là où un REP de 1600 MWe peut coûter aux alentours de 80 milliards de dirhams, un SMR de 300MW coûtera entre 15 et 20 milliards de dirhams. L’enjeu pour le SMR est d’assurer une production en série, afin de réduire le coût de l’unité. Les centrales nucléaires récentes reflètent des coûts de production supérieurs à 1000 dirhams/MWh aussi bien aux Etats-unis qu'en Europe. Mais une dynamique a été lancée sous forme de course technologique (développement de nouvelles générations de réacteurs) et industrielle (mise en place des principes de modularité et de standardisation) pour réduire les coûts du MWh produit, et passer sous la barre des 1000 dirhams.

La troisième particularité est reflétée par la rapidité de la constructibilité. À la suite des déboires de l’EPR français de Flamanville 3, dont la durée de construction et démarrage s’est étalée sur une quinzaine d’années, face aux 5 ans prévisionnels, plusieurs pays commencent à douter de la viabilité économique des projets de centrales nucléaires. Les SMR ont été annoncés comme constructibles en 3-4 ans.

La quatrième particularité réside dans leur facteur de charge très élevé. Le facteur de charge correspond au ratio de production réelle électrique comparé à la production qu’est censé produire un réacteur à tout temps. Par exemple, le facteur de charge d’un parc solaire tourne autour de 20% en moyenne en 2024, tandis que le facteur de charge d’un barrage hydraulique marocain est tombé dans les dernières années à 3% en moyenne, faute de précipitations. Les SMR offriraient un facteur de charge qui pourrait monter jusqu’à 90% en moyenne annuelle.

Ce dernier atout reste très intéressant dans le cadre de la transition électrique marocaine, puisqu’elle permettrait de créer un mix de production électrique à base d’énergies renouvelables, mais étant donné l’intermittence de ces EnR, les SMR pourraient pallier les périodes basses en produisant l’électricité nécessaire pour répondre à la demande du réseau électrique marocain. Ce mix pourrait assurer une disponibilité électrique à tout temps, tout en offrant une empreinte carbone très faible.

En effet, la cinquième particularité des SMR réside dans son empreinte carbone très faible. Rapportée au kWh produit, l’empreinte carbone d’une centrale nucléaire de type SMR est de 5-15 gCO2 équivalent, là où le kWh produit par une centrale à gaz est de 450-550 gCO2eq/kWh, et pour une centrale à charbon autour de 800-1000 gCO2eq/kWh. Pour les énergies renouvelables, l’empreinte carbone d’une centrale solaire de type CSP représente 8-20 gCO2eq/kWh, tandis que pour un parc éolien elle tourne autour des 10-20 gCO2 équivalent[6].

On pourrait donc envisager un scénario de transition énergétique à moyen/long terme où le nucléaire civil, à travers des projets de SMR, pourrait remplacer les centrales à charbon et centrales à gaz très polluantes au vu de leur empreinte carbone élevée.

Cette solution s’aligne aussi avec l’objectif 2030 porté par le Maroc, qui vise à avoir une base installée d’EnR de l’ordre de 52% du mix électrique. Elle permettrait à la fois d’accélérer la transition énergétique marocaine tout en réduisant sa dépendance à l’importation des énergies fossiles, qui reste encore très élevée et augmente le coût de la facture énergétique au Maroc.

Défis techniques et économiques

Cela dit, cette transition vers le nucléaire ne serait pas des plus simples, car plusieurs verrous se présentent devant le Maroc, et il est nécessaire d’en résoudre quelques-uns - si ce n’est tous - avant de pouvoir enclencher un programme de nucléaire civil.

Sur le volet dépendance, n’oublions pas qu’un réacteur nucléaire de type SMR consomme du combustible à base d’uranium enrichi, indisponible sous cette forme au Maroc. Ce combustible est installé sous forme de crayons contenant une dizaine de milliers de pastilles d’uranium enrichi. Le cycle de consommation d’un assemblage de combustibles varie entre 12 et 18 mois, et pourrait même augmenter sa durée de vie à 24 mois grâce aux nouvelles générations de crayons combustible à base de MOX.

L’enjeu principal est donc d’acheter ces crayons combustibles et de les acheminer vers le Maroc. Plusieurs fournisseurs internationaux sont capables de répondre à ces appels d’offre et d’assurer toute la chaîne d’approvisionnement, depuis l’extraction minière jusqu’à la fabrication du crayon combustible final, en passant par la phase d’enrichissement. Cela laisserait au Maroc le choix de se concentrer sur la production finale d’électricité, sans investir dans la chaîne logistique du combustible nucléaire.

Durant les dernières semaines, il a été annoncé une piste de création d’une filière de production d’uranium enrichi, sous une forme concentrée communément connue sous le nom de “yellowcake”[7]. Si cette production prend vie, elle pourrait répondre au besoin d’indépendance nationale en combustible.

Toutefois, il est impossible d’aborder la question du combustible nucléaire sans évoquer celle de la gestion des déchets radioactifs, qui demeure l’un des principaux défis des programmes nucléaires à l’échelle mondiale. En effet, en fin de cycle, le combustible usé reste hautement radioactif et doit être transporté, traité et surveillé de manière stricte afin de prévenir tout rejet susceptible de porter atteinte à l’environnement. Après son déchargement du réacteur, le combustible est d’abord entreposé dans des piscines de refroidissement spécifiques, puis conditionné dans des conteneurs renforcés par du béton armé afin de limiter au maximum les rayonnements résiduels. Ces conteneurs sont ensuite stockés en profondeur dans des installations souterraines, où ils resteront confinés pendant plusieurs décennies, le temps que leur radioactivité décroisse à des niveaux considérés comme sûrs.

Le principal enjeu réside dans la mise en place de centres de traitement et de stockage spécialisés, capables de confiner et gérer durablement plusieurs milliers de conteneurs de combustible irradié. De tels sites nécessitent des infrastructures souterraines profondes et représentent des investissements considérables, difficilement rentables pour un pays ne disposant que d’un nombre limité de réacteurs. Dès lors, une solution pragmatique consiste à exporter ces combustibles usés vers des pays offrant des services de retraitement ou de stockage, tels que la France, le Royaume-Uni ou encore le Kazakhstan.

De plus, la réussite de tout programme de nucléaire civil repose sur l’existence d’une autorité étatique de régulation. Cet organisme est garant du respect des normes de sécurité, de sûreté, et de radioprotection, et fait office de « gendarme » du nucléaire. Son rôle est d’assurer une double vérification de toutes les phases du projet d’une centrale nucléaire, de la construction jusqu’au démarrage et la livraison.

L’enjeu pour cette autorité est surtout d’être indépendante, à la fois vis-à-vis des entreprises qui gèrent la construction et la fourniture des équipements de la centrale, mais aussi vis-à-vis des organismes étatiques. L’autorité doit pouvoir porter un jugement objectif sur toutes les phases du projet, et être prête à émettre des décisions radicales à l’encontre des enjeux économiques. Car le rôle de l’autorité de sûreté est d’assurer un projet qui respecte toutes les normes de protection de l’humain et de l’environnement.

Ensuite, un défi majeur pour l’intégration d’une centrale nucléaire au Maroc serait la modernisation du réseau de distribution électrique géré par l’Office Nationale de l’Electricité et de l’Eau (ONEE). Afin d’exploiter au maximum les bénéfices d’une centrale nucléaire, et notamment son facteur de charge très élevé, il est nécessaire d’améliorer la stabilité du réseau électrique marocain.

Le bon fonctionnement d’une centrale nucléaire dépend fortement de la stabilité et de la modernité du réseau électrique auquel elle est connectée. Une centrale nucléaire produit une grande quantité d’électricité en continu, mais cette production doit être parfaitement évacuée et distribuée vers les zones de consommation grâce à un réseau fiable et bien entretenu. Si le réseau électrique est instable ou mal dimensionné, il peut devenir incapable d’absorber toute l’énergie produite, ce qui oblige parfois à réduire la puissance de la centrale, voire à arrêter une tranche, ce qui n’est ni optimal ni économique.

Un réseau moderne permet de mieux piloter la fréquence et la tension, ce qui est indispensable pour garantir que les alternateurs de la centrale fonctionnent dans des conditions sûres et efficaces. Des systèmes de contrôle avancés, des lignes bien entretenues et une interconnexion solide avec d’autres réseaux limitent les risques de déséquilibre qui pourraient affecter directement la sûreté de la centrale. Ainsi, l’enjeu pour l’ONEE est d’assurer un réseau électrique stable et modernisé, pour permettre à une centrale nucléaire de produire de l’électricité de manière continue, sûre et rentable.

Enfin se pose la question financière. Comme on a pu le voir, un programme nucléaire représente un coût conséquent pour le trésor public. Il existe donc un défi lié aux montages financiers à prévoir pour lancer un projet de cette ampleur. Les options sont peu nombreuses, mais il est clair qu’un investissement 100% public pourrait ruiner les caisses de l'État marocain, qui mise sur plusieurs fronts en même temps. L’impact serait d’autant plus considérable sur les citoyens marocains, étant donné que ce sera au contribuable de payer de ses propres impôts.

La première solution réaliste serait de miser sur un Partenariat Public Privé (PPP), comme l’exemple des parcs solaires NOOR Ouarzazate (PPP entre MASEN et des investisseurs privés internationaux). Ce format permet aux producteurs indépendants de revendre l’électricité au gouvernement marocain.

C’est ce qui avait été décidé par exemple pour la construction de la centrale El Dabaa en Egypte. Le projet de construction de 4 réacteurs, d’un coût total estimé entre 28 et 30 milliards de dollars, est financé à 85 % par un prêt d’État russe. Rosatom, la société nucléaire publique russe, se charge en parallèle de la construction, du combustible, de la formation du personnel, et assure le support technique et la maintenance des 10 premières années. Les 15 % restants sont pris en charge par l’Égypte, via des investisseurs privés. Selon les autorités, la part égyptienne sera financée « grâce à la vente de l’électricité produite » par la centrale[8]. Ce modèle assure à la fois un engagement solide de la Russie, afin d’assurer lancement, construction et technologies, et permet à l’Égypte de mobiliser des capitaux privés sans dépendre exclusivement de son budget public.

La deuxième solution serait de financer grâce à des montages combinant fonds de dette et appui bancaire, comme le projet de la centrale à cycle combiné gaz-solaire d’El Wahda, fruit d’un partenariat entre l'État et deux grandes banques marocaines.

Echos d’Afrique et du Moyen-Orient

Mais aucun de ces verrous n’est impossible à débloquer, car d’autres pays d’Afrique et du Moyen-Orient ont réussi le pari du nucléaire avant le Maroc et pourraient jouer le rôle d’éclaireurs.

C’est le cas pour l’Afrique du Sud, qui avait mis en service dans les années 1980 la centrale de Koeberg (près du Cap), exemple unique en Afrique : Koeberg reste à ce jour la seule centrale nucléaire du continent et fournit environ 5 % de l’électricité sud-africaine. Ce pari réussi a permis au pays de diversifier son mix énergétique, historiquement dominé par le charbon, tout en garantissant une production stable et continue pour soutenir une économie énergivore. Malgré des défis liés à l’entretien, la prolongation de sa durée de vie et des débats sur l’expansion du nucléaire, Koeberg illustre la capacité de l’Afrique du Sud à maîtriser cette technologie complexe et à l’exploiter comme levier de sécurité énergétique.

C’est aussi le cas pour les Emirats Arabes Unis, dont le programme nucléaire est considéré comme une réussite exemplaire dans le monde arabe : avec la centrale de Barakah, ils sont devenus en 2021 le premier pays arabe à produire de l’électricité nucléaire. Conçu avec l’appui des sud-coréens de KHNP, le projet Barakah comprend quatre réacteurs capables de fournir jusqu’à 25 % des besoins en électricité du pays, tout en réduisant ses émissions de CO₂. Grâce à une planification rigoureuse, un cadre légal clair et des partenariats technologiques solides, les Émirats ont réussi à développer une filière nucléaire civile moderne, fiable et sûre, qui soutient leur transition énergétique tout en diversifiant leurs sources d’énergie au-delà du pétrole et du gaz.

Réalité et besoin énergétique

Au-delà de ces défis techniques et économiques, il est nécessaire de poser la condition sine qua non avant le lancement d’un programme nucléaire civil : En a-t-on vraiment besoin maintenant ?

En effet, il est légitime de questionner l’intérêt d’investir dans le projet pharaonique qu’est une centrale nucléaire, dans un Maroc où subsistent plusieurs contraintes structurelles.

D’abord il y a le “ maintenant “. Soulignons qu’il est nécessaire de réformer la pièce maîtresse de la production et distribution électrique : l’ONEE. L’entreprise étatique patauge dans les déboires techniques et financiers depuis plusieurs décennies, et peine à survivre dans un marché aujourd’hui libéralisé, face à une concurrence privée de plus en plus féroce. Le déficit et l’endettement sont devenus structurels dans une ONEE[9] qui était censée représenter un mastodonte étatique suite à l’indépendance du Maroc en 1956. Mais une succession de décisions[10] a condamné l’entreprise à des pertes de l’ordre de plusieurs milliards de dirhams, et a engendré une dépendance accrue aux énergies fossiles.

Il faudrait donc d’abord revoir le modèle de fonctionnement de l’ONEE, ainsi que sa politique énergétique qui devrait suivre un cheminement rationnel qui sert les objectifs de transition énergétique porté par le Maroc.

De plus, il est primordial dans la continuité de cette réforme de porter un regard critique sur la libéralisation du marché électrique marocain. Privatiser a toujours semblé être la solution simple de l'État pour débloquer plusieurs dossiers nationaux. Une solution néanmoins pas souvent efficace.

Dans le cas de la production et la distribution électrique, des investissements privés permettraient d’améliorer les besoins de suffisance électrique, en développant rapidement les capacités de production, notamment dans les énergies renouvelables. Mais tout cela devrait être régulé par un cadre juridique intransigeant qui donnerait un pouvoir plus important à l’Autorité Nationale de Régulation de l’Electricité (ANRE). Le principal enjeu de cette régulation est d’éviter les risques de nouveaux déboires du secteur privé, comme ce qu’on a vu sur les scandales de MASEN sur les centrales solaires de NOOR Ouarzazate[11].

Enfin, il y a la question du besoin énergétique. Au stade où en est la consommation énergétique globale marocaine, et électrique en particulier, rien ne suppose un sursaut de la demande dans le marché électrique marocain. Les capacités de production électriques déjà installées répondent suffisamment aux besoins domestiques et industriels du pays[12], modulo quelques coupures électriques dûes aux défis structurels du réseau électrique national.

Mais aucune projection ne prévoit une évolution record de la demande électrique, ni une industrialisation qui pourrait justifier un investissement colossal de la production électrique marocaine sous forme de projet nucléaire. L’enjeu de toute transition énergétique est aussi d’éviter des décisions qui pourraient couler le budget du pays.

Conclusion

Il est vrai que le Maroc pourrait envisager la piste du nucléaire dans un avenir proche. Pour cela, il pourrait concerter les expériences d’autres pays africains et moyen-orientaux et en tirer toutes les conclusions afin de répondre à tous les défis techniques et organisationnels que nous avons cités, dans l’objectif de préparer le terrain pour la naissance d’un programme de nucléaire civil marocain.

Toutefois, il est primordial de remettre en cause le réel besoin et le timing d’un projet d’une telle envergure. Car avant d’investir dans les SMR, il est nécessaire de résoudre les défis structurels de l’ONEE ainsi que ceux du marché de production électrique marocain, afin d’assurer la réussite de notre politique de transition énergétique.